通訳者に必要な表現力を

演劇本から学ぶ

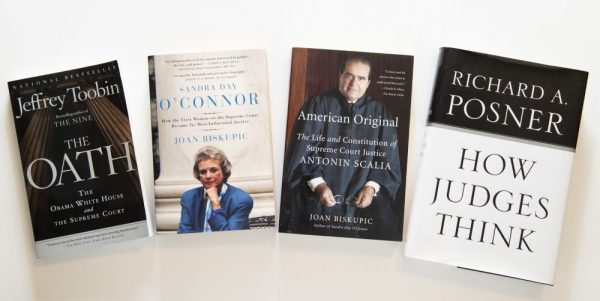

通訳者になって以降、好奇心の赴くままに本を読んできた。たとえば「アメリカ最高裁もの」。大学時代、現役裁判官の授業を受けたことで法律が好きになり、これまでに読破した米最高裁判事の評伝や有名訴訟をめぐるノンフィクションは何十冊にものぼる。

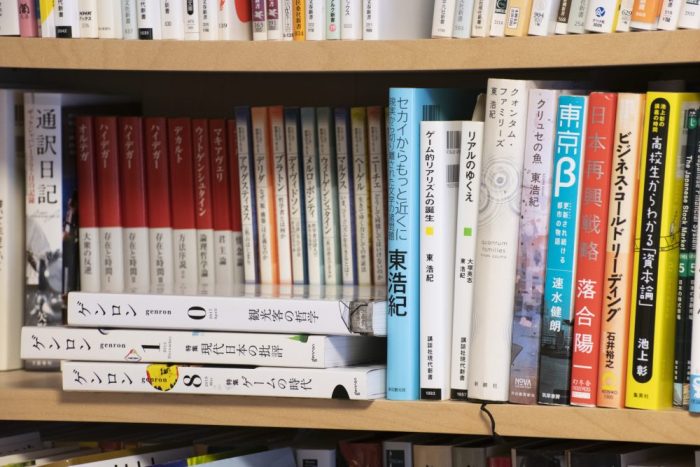

また、大学での専攻だった哲学への関心は消えることなく、在学時に英訳で読んだ『大衆の反逆』(オルテガ・イ・ガセット)は、通訳者になってから日本語訳で再読した。いまは東浩紀など、同時代を生きる思想家の著作にも手を伸ばしている。

「哲学を学ぶと、誰かの主張を盲目的に信じるのではなく、裏を取り、自分で考えたうえで判断するようになります。いま世界を見渡してみると、オルテガが『大衆の反逆』で看破したように、民主主義や多数決が正しいとは限らないって、よくわかるじゃないですか。こんな世の中だからこそ、『まず疑う』という姿勢が、以前にもまして大事なんじゃないかと思いますね」

いろんな分野の本を読んでいると、「意外なところで点と点がつながる」。先日も、あるIT 企業で通訳した際、スピーカーが社会学者マックス・ウェーバーの話を始めたが、たまたま著作を読んでいたため、スムーズに訳すことができた。だから、通訳者としての能力を高めるための読書であっても、ほかの領域にヒントを求める。

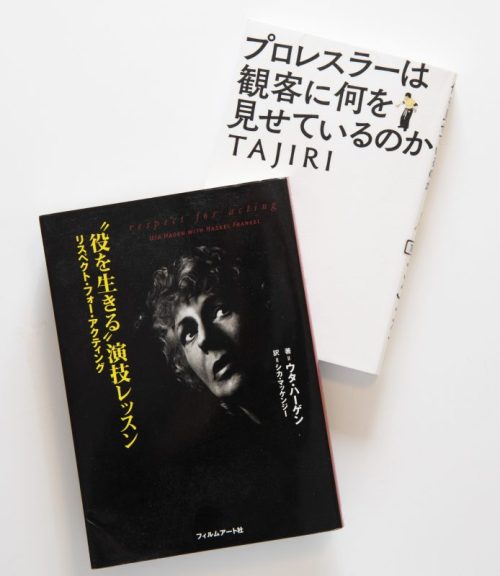

「こう言ったら怒る人もいるかもしれないけれど、正確性だけを追求していたら、通訳はあまりうまくならない。語尾を工夫したり、声色を変えたり、リズムをとったり、そういった表現力が必要になってくるので、そのあたりを演劇から学んでいます。ある程度キャリアを積んでくると、通訳から離れたほうがむしろ勉強になりますね」

知りたいことがあるから、本を読む。それは「空気を吸うようなもの」と関根さん。通訳の閑散期には1テーマでまとめ読みをしており、次は「証券取引法」の本をと考えているそうだ。

雑誌の連載や著書の執筆に加え、通訳団体の理事を務めるなど、いま最も発信力のある通訳者。最後に、通訳者・翻訳者志望者への「推し本」を聞いてみた。

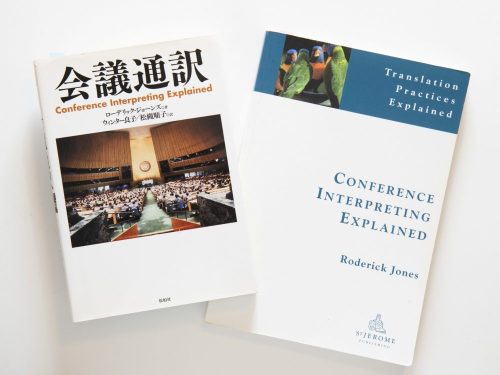

「通訳の全体像を知りたいなら、小松達也さんの『通訳の技術』と鳥飼玖美子さんの『通訳者と戦後日米外交』。技術については、『Conference Interpreting Explained』が一押しです。翻訳のほうは、先ほど挙げた2冊に加え、土方奈美さんの訳書を読まれるといいと思います。翻訳が上手なので、英語と日本語の語順の違いを意識して読むと、いい勉強になるはずです」

※ 『通訳翻訳ジャーナル』2020年夏号より転載 取材/金田修宏 撮影/合田昌史