通訳者・翻訳者の本棚を拝見し、読書遍歴について聞くインタビューを特別掲載! 第一線で活躍するあの人はどんな本を読み、どんな本に影響を受けたのか。本棚をのぞいて、じっくりとお話を伺います。

読書は“ごはん”であり“おやつ”

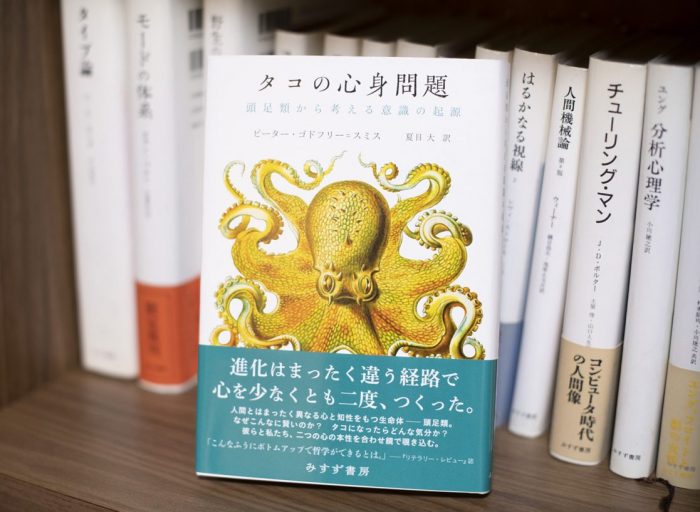

ないと死んじゃうし、あると楽しい

出版翻訳家。同志社大学文学部卒。大手メーカーにSEとして勤務した後、翻訳家に。『Think CIVILITY「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略である』(東洋経済新報社)、『6時27分発の電車に乗って、僕は本を読む』(ハーパーコリンズ・ジャパン)、『タコの心身問題 頭足類から考える意識の起源』(みすず書房)、『タイムトラベル「時間」の歴史を物語る』(柏書房)など訳書多数。

翻訳の手本となったサリンジャーの野崎訳

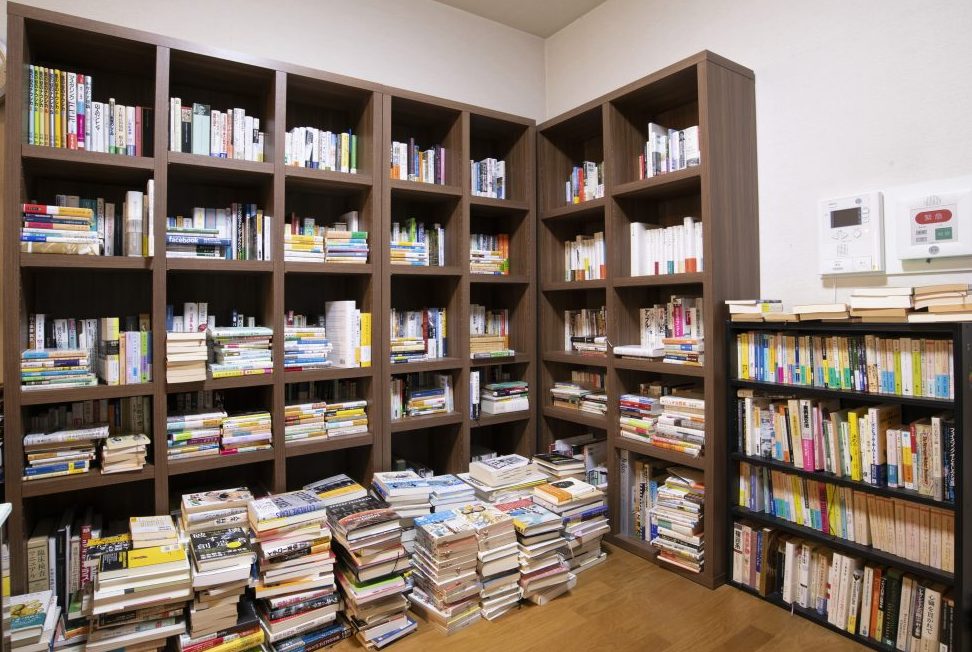

玄関から続く廊下を抜けた先、本来リビングであるはずの空間が夏目さんの仕事部屋だ。本棚は一角に3架、中央に鎮座するデスクの横に1架、ほかに3架。さらに、収まりきらずに積み上げられた本の山々。別室は本の倉庫と化し、寝室やクローゼット、押し入れなど、あらゆる空間が本に占拠されている。

「少なく見積もって3000冊はあると思います。でも『本が多い』と言えるのは1万冊を超えてから。『本がたくさんある』なんて、恥ずかしくて言えないですよ」

真顔でそう話す夏目さんは、多様なノンフィクションを手がけるオールラウンダーな翻訳家。その柔軟さを示すように、本棚には文学、哲学、サイエンス、食、文化など、さまざまジャンルの本が無秩序に並ぶ。そんな書棚を眺めて「選書のセンスがいいね」とにんまり。根っからのブックマニアだ。

読書に目覚めたのは小学2、3年生の頃。親戚に買ってもらった分厚い理科事典に夢中になった。活字を読むのが面白くなり、図鑑を皮切りに世界文学全集や日本文学全集に手を伸ばす。図書館に通っては、いわさきちひろや大石真らの絵本を借りた。さらに読むものを求めて親の本棚を漁り、外で遊ぶのが嫌いな本の虫は、思わぬものに心を吸い寄せられる―

「『暮しの手帖』をよく読んでいました。〈すばらしき日曜日〉とか〈すてきなあなたに〉とかの連載が大好きで、大人になってから書籍化されたものを買ったぐらい。いま思うと、ああいうエッセイを読んで文章の書き方を覚えたような気がします。だから軽やかな文章が好きなのかもしれない」

中学生以降は音楽に熱を上げたこともあり、読書は人並みに(大学時代は英文学部生らしく英米の古典を読んだ)。それが一転、翻訳家になろうと決めた20代前半には読書魔と化し、夏目漱石や太宰治など日本文学を次々に読破。さらに一人の翻訳家を範として、翻訳の独学に勤しんだ。

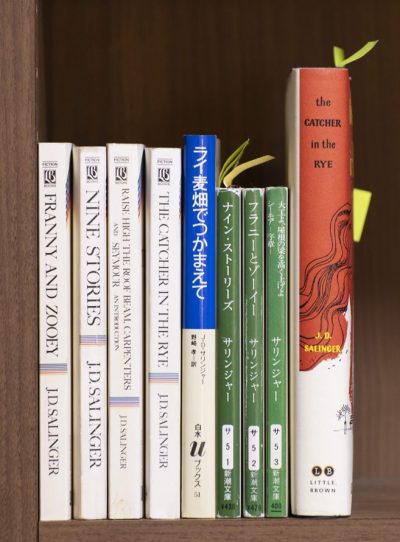

「サリンジャーの訳者、野崎孝さんです。サリンジャーを知ったのは高校3年とか大学1年のころで、『ライ麦畑でつかまえて』を読んだときは、自分のことが書いてあるとしか思えなかったですね。まあ、そんな人が山ほどいたわけですけど(笑)。サリンジャーについては好き嫌いのレベルを超えていて、語ろうにも語れないぐらい、自分の一部になっています」

「話を戻すと、翻訳をやろうと思って、初めて野崎訳と原書をつき合わせてみたら、訳し方がすごくカッコいいんです。こんなふうに訳せるようになりたいと思って、どんな発想をすればこんな訳になるのか、一生懸命考え続けました。まねができるようになるまで、10年かかったと思います。野崎さんはゴールを設定してくれた人。勝手に先生と思っている方は何人かいるけれど、野崎さんが一番の師匠です」

※ 『通訳翻訳ジャーナル』2019年秋号より転載 取材/金田修宏 撮影/合田昌史

Next→好きな日本の作家は