今年もJTF翻訳祭が開催されました。会場開催の様子を一部ご紹介いたします!

【イベント概要】

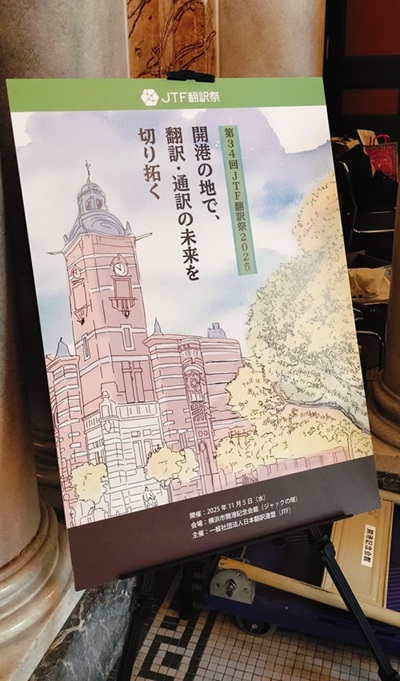

第34回JTF翻訳祭2025

開催日時:2025年11月5日(水)9:30〜17:00

会場:横浜市開港記念会館(ジャックの塔)

主催:一般社団法人 日本翻訳連盟

※オンデマンド開催は2025年10月1日(水)~10月31日(金)

開港の地で、翻訳・通訳の未来を切り拓く

JTF翻訳祭は、1989年に始まった翻訳者・通訳者、翻訳・通訳会社、クライアント企業、ツールベンダー、機械翻訳の研究者・技術者のための国内最⼤規模の翻訳・通訳イベントだ。第34回となる今年は、10月1日~31日の一カ月間のオンデマンド配信と、11月5日の会場開催という形式で開催された。

会場となったのは「ジャックの塔」という通称で親しまれている「横浜市開港記念会館」。横浜開港50周年を記念し、市民の寄付金により1917年7月1日に開館した施設で、建築当時の面影を残すレンガ造りの建物は国の重要文化財に指定されている。

今年の翻訳祭のテーマは「開港の地で、翻訳・通訳の未来を切り拓く」。幕末に活躍した「通詞」の仕事を伝えるものから、AI時代の言語についてまで、過去から未来までを見通すような幅広いテーマの講演が行われた。

当日の会場の様子と、「基調講演」「特別セミナー」の2つの講演のもようを紹介しよう。

会場の様子

一部の講演の内容を紹介!

基調講演「AI時代に求められる言語力」

登壇者:一般社団法人今井むつみ教育研究所 代表理事・所長 今井むつみ氏

一般社団法人 今井むつみ教育研究所 所長。慶應義塾大学名誉教授。文部科学省 中央教育審議会 専門委員(2025年1月~)。日本認知科学会フェロー。Cognitive Science Society Fellow(アジア初)。専門分野は、認知科学、特に認知言語発達科学、言語心理学。著書に『学力喪失―認知科学による回復への道筋』『算数文章題ができない子どもたち ことば・思考の力と学力不振』(共著)『言語の本質』(共著)『ことばと思考』『学びとは何か―〈探究人〉になるために』『親子で育てることば力と思考力』『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか? 認知科学が教えるコミュニケーションの本質と解決策』『英語独習法』ほか多数

基調講演では研究者の今井むつみ氏が、認知科学の観点から、AIと人間の言語の習得方法の違い、またそこから導き出される言語の重要な役割・特徴について伝えた。

まず前提として、言語はコミュニケーションのためだけでなく、世界に存在する膨大で複雑な情報を、人間の脳が処理できるレベルまで効率的に「圧縮」するという重要な役割がある。人間の言語は、情報処理能力に限界がある人間に適合するように進化しており、無限に近い情報処理能力を持つAIとは根本的な出発点が異なる。また近年のAIは流暢な文章を生成するが、身体性や感覚経験を伴わない純粋なデータ処理を行うため、「記号接地問題」(AIが記号(言葉)を、その記号が指し示す実世界の経験や感覚と結びつけられない)という課題を抱えている。

また言葉の意味は、他の言葉との関係性の中で成り立つ複雑なネットワーク構造を持っており、言語ごとに世界を「切り分ける」基準が異なる(例:日本語/中国語/英語の「持つ」動作の言い分けの違いなど)。子供は、この言語特有の意味の体系をゼロから再構築し、自身の身体感覚に落とし込むという「奇跡」といえる作業を成し遂げていると解説した。

このことを可能にするのは、人間に特有の学習能力(ブートストラッピング)と推論能力(アブダクション推論)、さらに、人間に「思考の偏り」(対称性バイアス)があることが大きく寄与している。対称性バイアスとは、「AはBである」と教わった際に、実際にはそうとは限らないにもかかわらず、即座に「BはAを指す」という対称的な関係が成立すると想定する傾向である。この能力はチンパンジーには見られず、生後8ヶ月の赤ちゃんには備わっていることが実験で示されており、この偏りが、人間だけが言語という複雑なツールを持てた極めて重要な「鍵」である可能性が考えられる。

このような言語習得の方法はAIでは再現できない、人間特有のものである。AIは要約や定型的な作業は得意だが、人間の価値は、身体に根ざした統合的経験と、統計的予測を超えたアブダクション推論による創造性にある。そのため超一流の表現者のように、自身の経験や知識、優れた直観から生まれる「創造的な逸脱」は、AIでは生み出すことはできない。AI時代においては、AIを道具として使いこなしつつ、この個性的で創造的な「逸脱」を可能にする人間の知性の価値を自覚することが、共存の指針となると伝えた。

特別セミナー「幕末通詞に学ぶことばの力」

登壇者:漫画家・シナリオライター 川合 円氏

愛知県出身。講談社主催「四季賞2019年夏のコンテスト」で『もうけもん』が佳作を受賞。読み切り『Tie your shoes』の「アフタヌーン」掲載を経て2022年に初連載『とつくにとうか 幕末通訳森山栄之助』を「good!アフタヌーン」にて開始。2024年5月に完結。スマートフォン向けゲームアプリ『18TRIP』のサブシナリオライターを担当。

◆『とつくにとうか 幕末通訳森山栄之助』作品情報はこちら

幕末に日本と諸外国との交渉で活躍した「通詞(つうじ)」を題材にした漫画『とつくにとうか 幕末通訳森山栄之助』(講談社)を手がけた、漫画家・シナリオライターの川合 円氏による講演。外国語の学習方法、現場での奮闘、待遇や悩みなど、当時の通詞たちの姿と、歴史を動かしてきた「ことばの力」について、創作と調査から見えてきた視点で語った。

講演の前半では、通詞が誕生した背景と、当時の通詞の待遇や仕事内容が紹介された。江戸時代の鎖国体制下において、日本は長崎の出島のみでオランダと中国(清)の2カ国と貿易を行っていた。そのため、外国語といえばオランダ語か中国語に限られていた。日本は、キリスト教弾圧のためと外国人の影響力拡大を警戒し、外国人による日本語習得を制限した。その代わりに、日本側がオランダ語の通詞を育成し、彼らを介して交渉を行うという体制が整備された。

通詞の身分は武士よりも低い町人だったが、大通詞(最上位の階級)は比較的裕福な立場だったと考えられる。しかし、外国船が来航した際に真っ先に乗り込み対応する必要があるため、命の危険も伴う職業でもあったようだ。

通詞は、「外国船の入港手続き」、「積み荷の確認」、「貿易交渉」、「風説書(外国船が日本に提出する、海外の情報をまとめた書類)の翻訳」、「江戸参府」、「辞書の編纂」など、通訳だけではなく、貿易や外交に関する幅広い仕事を担当していた。「領事」「植民地」など、日本に存在しない概念の翻訳で苦労していたらしいことを、当時の風説書から伺い知ることができる。

後半では、幕末のアメリカ(黒船)との交渉における通詞の活躍が紹介された。黒船来航以前、1808年にイギリス軍艦が長崎港に侵入し、オランダ商人を拉致したフェートン号事件が発生。この事件をきっかけに、幕府はオランダ語通詞に英語の習得を命じ、日本初の英日辞書「諳厄利亜語林大成」が編纂されることとなる。だがこの辞書はオランダ語訛りの発音や誤訳を含み、学習効率は良くなかったようだ。しかし、黒船来航の5年前の1848年、アメリカ人のラナルド・マクドナルドが北海道に上陸し、長崎に移送された際に通詞たちに約7ヶ月間英語を教え、これが日本における英語教育の基礎となった。

その後黒船が来航し、1854年に日米和親条約の交渉が横浜で3ヶ月間にわたって行われた。交渉は、『とつくにとうか』の主人公でもある森山栄之助が率いる通詞団によって進められた。この交渉は、日本語と英語の間でオランダ語が挟まれ、最終的な文書作成には漢文も用いられるという、4カ国語を駆使して行われたという。

日米和親条約の交渉では、領事の在住に関する第11条で日米間に認識のズレが生じており(日本側解釈:「両国政府が必要と認めた時に限って領事をおける」米側解釈:「両国政府の意向が必要とみなす場合にはいつでも領事をおける」)、これは英語力不足による「誤訳」とみなされることもあるが、もう一つの説として、通詞たちが意図的に条約に領事設置の道を残したのではないかという見方もある。長崎での経験から、通詞たちは海難事故や貿易における外国人保護のため、領事という存在が日本にとっても必要であることを肌で感じており、幕府の鎖国維持の意向に反して、あえて条約に将来的な可能性を含ませるという、国益を考慮した行動を取ったのではないかと推察されている。

最後に川合氏は、通訳・翻訳の仕事は昔から非常に重要であり、通詞たちが直面した困難と払った犠牲を知ることで、歴史的出来事への見方が変わるのではないかと伝えた。

一般社団法人 日本翻訳連盟(JTF)

https://www.jtf.jp

1981年に創立した翻訳・通訳に関わる企業、団体、個人の会員からなる翻訳・通訳の業界団体。毎年秋に「JTF翻訳祭」を開催している。